Debés estar lo suficientemente bien como para darte el lujo de estar triste

por Nicolás Pedretti

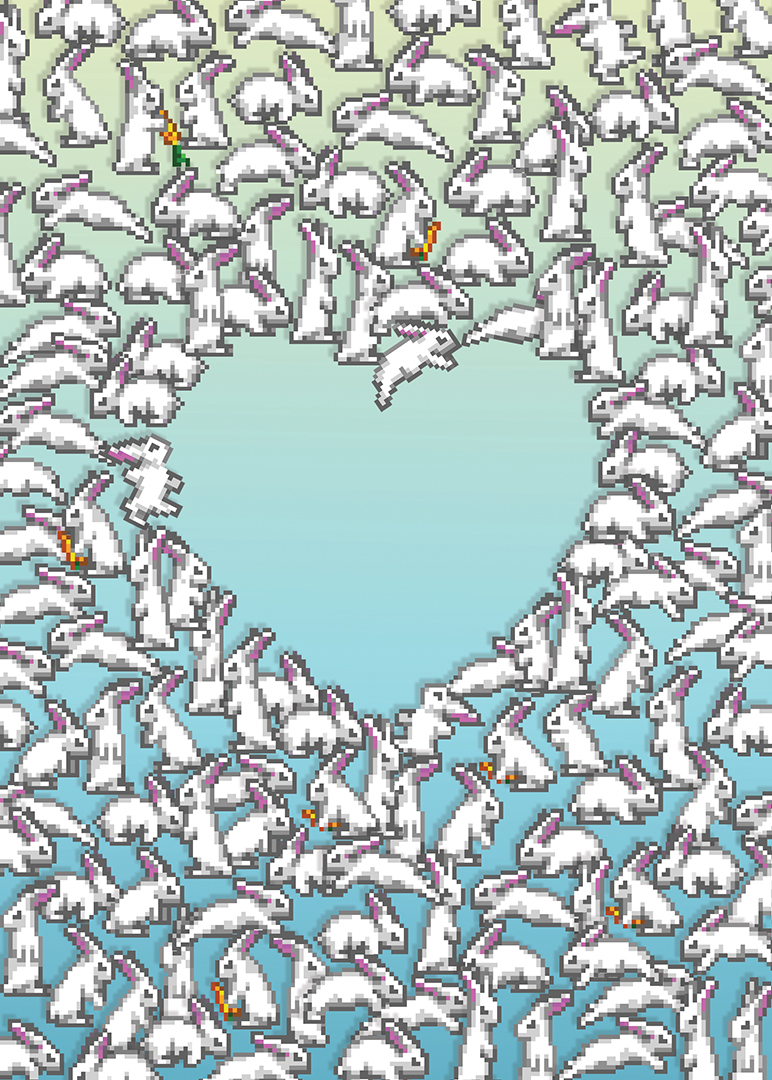

ilustración por Bito Riveros

Querida Mariana, un día mi mamá entró a mi cuarto y me dijo que íbamos a ir al campo, que no podía verme más así.

Yo tenía once años, estaba triste y nunca salía de mi habitación. Creo que era verano porque hacía mucho calor,

o primavera porque había mucho viento también.

A ella le pareció una buena idea llevarme a tomar un poco de aire fresco,

a mi me daba todo lo mismo.

Apenas llegamos, me bajé del auto y empecé a caminar. Mi mamá estaba hablando por teléfono

y no me dijo nada,

ni siquiera me miró. No esperaba que me dijese nada tampoco, solo quería caminar.

Me gustaba ver el pasto.

“Si me pierdo no me importa”, me dije.

Cerré los ojos y seguí caminando, hasta que caí en un pozo.

Quise trepar pero estaba muy profundo y volvía a caer cada vez que lo intentaba.

“Esto es como no existir o no existir para los demás o algo parecido”, reflexioné.

Ya era de noche y creí que iba a morir ahí. Grité y pedí ayuda, pero nadie me escuchaba o a nadie le interesaba ayudarme.

Después me dormí y me desperté. Volví a dormir y me desperté en seguida porque escuché unos ruidos y sentí que me llamaban.

Miré hacia arriba y había un conejo. Parecía un conejo.

No me asuste. Era un conejo.

“Los conejos son buenos”, pensé.

Se arrimó a la orilla y arrojó una soga, hecha de ramas secas de enredaderas, y me sacó del pozo.

Cuando ya estaba en la superficie, miré para ver si veía el auto de mi mamá, pero ya no estaba

o estaba mirando para el lado equivocado.

En realidad estaba perdido.

Después de presentarnos caminamos hasta su madriguera, que quedaba debajo de un árbol.

Adentro pude comer algo y dormir. Vivian más de mil conejos. Algunos eran blancos, pero otros no.

Eran todos amables y parecían felices. Felices de la forma más estúpida que puede ser un conejo.

Me quedé a vivir con ellos por varios meses. Que parecieron días y horas.

Me sentía uno más. Qué más puedo decir.

Estábamos todo el día hablando sobre el color del cielo, el nombre de los árboles y qué olor tiene el pasto cuando llueve.

De tarde, cuando el sol estaba en lo más alto, salíamos a correr por el campo y a comer zanahorias salvajes.

Cuando el sol desaparecía, nos bañábamos en un río y nos quedábamos viendo las estrellas en la orilla.

Una noche, estábamos nadando y le pregunté a varios de los conejos si alguna vez

se habían sentido deprimidos.

Uno dijo: –¿De qué estás hablando? –y se sumergió en el río.

Otro se acercó y me dijo: –Nunca estamos deprimidos, porque sabemos que no somos importantes,

que somos solo conejos y que vamos a morir.

Cuando salí del agua me sequé el cuerpo con uno de los conejos. Era suave y absorbente,

como una toalla nueva de algodón.

Al otro día decidí regresar a mi casa. Hacía frío. Extrañaba Internet.

Me acompañaron hasta la ruta y me esperaron hasta que me tomé un taxi. Antes de subir los abracé a todos

y prometí volver a visitarlos. Me sentí angustiado, pero a la vez feliz.

Cuando llegué a mi casa, golpeé la puerta y me atendió un hombre gordo, de barba rubia y frondosa. Le pregunté por mi mamá.

Cuando mi mamá me vio, me abrazó fuerte y me dijo que había llegado justo para la cena.

Después de bañarme me senté a la mesa.

Pusieron una gran olla frente a mí.

–Vamos a comer –dijo el hombre gordo.

Levantó la tapa de la cacerola y apareció un gran conejo muerto.

Abracé al conejo y lo apreté fuerte hasta que explotó.

Salieron flores y un pequeño arco iris de sus ojos. Mi mamá dijo:

–Eso fue hermoso, y muy extraño.

–Sí –dije yo–, limpiándome las manos. Eso fue hermoso.